第63回MOT美術館講座「日本現代美術私観 作家たちの対話シリーズ」

63回目となるMOT美術館講座では、「日本現代美術私観:高橋龍太郎コレクション」展開催期間中に、日本の現代美術の「いま」を考えるにあたり、気鋭の出品作家たちの対話を3回のシリーズで行いました(情報保障の一環として手話通訳付きで実施)。モデレーターは本展担当の藪前知子(当館学芸員)が務めました。共通点と異なる視点をそれぞれに持ちながら、これまで公の場で聞く機会がなかった二組/二人の対話が実現しました。

【2024年10月12日(土) Chim↑Pom from Smappa!Group×SIDE CORE】

第1回は、社会的事象に反応し、公共空間や地域社会と関わりながら精力的に活動している二組のアーティスト・コレクティブによる初めての公開の場での対話でした。Chim↑Pom from Smappa!Groupからは卯城竜太さん、エリイさん、岡田将孝さん、SIDE COREからは高須咲恵さん、松下徹さん、西広太志さん、播本和宜さんにご登壇いただきました。

対話の冒頭は、講座前日(10月11日)に報じられた、Chim↑Pom from Smappa!Groupの作品を通じて交流のある日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞の話題から始まりました。そこから次第に、互いに聞いてみたいことや、ストリート・カルチャー、コミュニティとのかかわり、公共空間への介入や交渉、2011年の東日本大震災以降の地域アートプロジェクトの興隆と、コロナ禍を経てその分岐点にある今考えることなど、幅広く展開していきました。作家たちが社会で起こっている出来事に対して、即時性をもってどのようなリアクションをしてきたのか、社会と関わりながらどのように表現活動を行ってきたのか、日々考えていることやこれまでの歩みを率直な言葉で語っていただきました。

(左から)Chim↑Pom from Smappa!Groupの卯城竜太さん、岡田将孝さん、エリイさん

(左から)SIDE COREの高須咲恵さん、松下徹さん、西広太志さん、播本和宜さん

【2024年10月13日(日) 華雪×大山エンリコイサム】

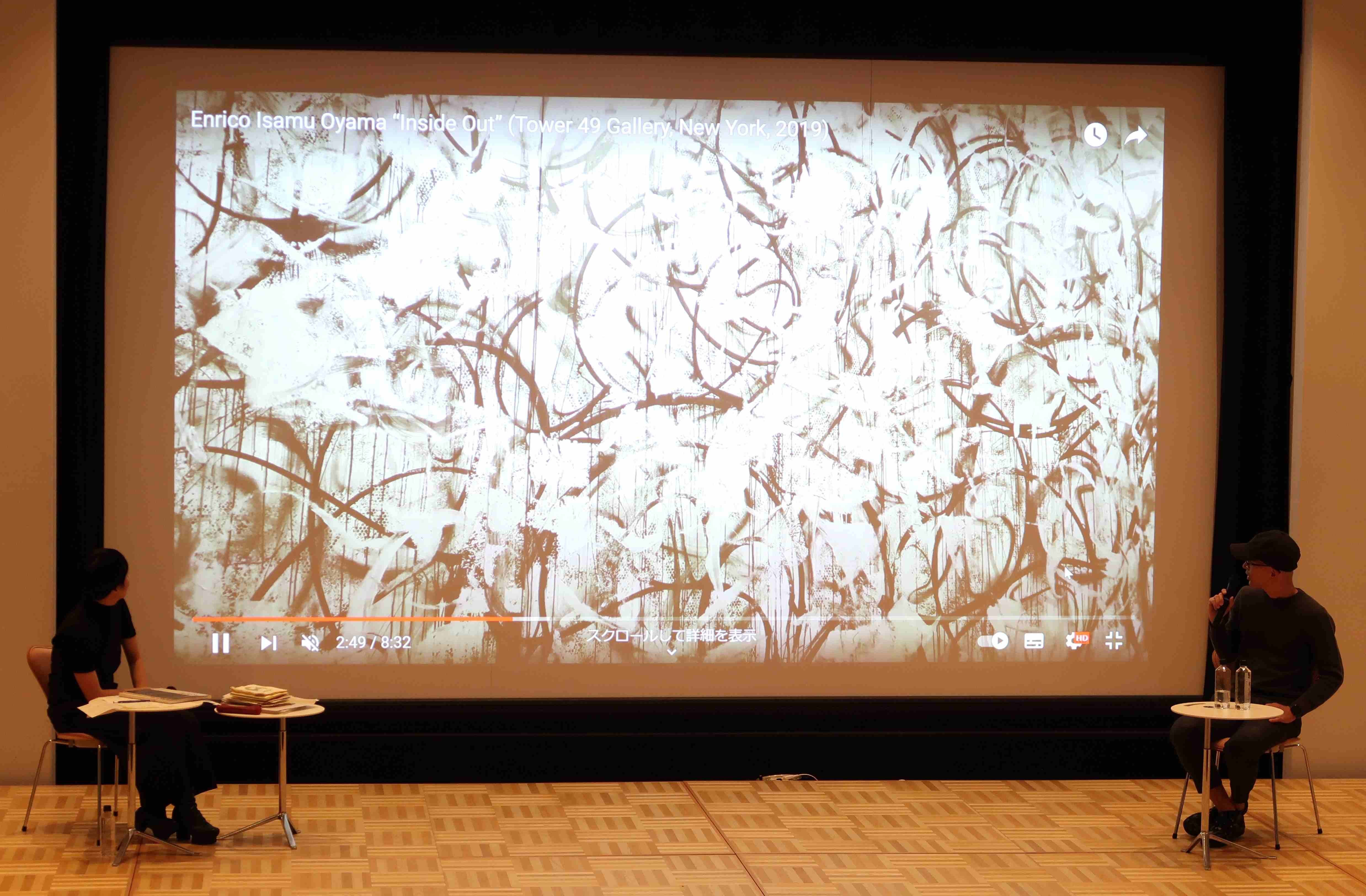

第2回は、文字の成り立ちを綿密にリサーチし、文字を使った表現活動や地域の人々とワークショップを行なう書家の華雪さんと、ストリート文化に影響を受け、エアロゾル・ライティングを再解釈した独自のモティーフ「クイックターン・ストラクチャー」をベースに制作を続ける大山エンリコイサムさんにご登壇いただきました。

お二人の制作風景の映像や作品画像を見せていただきながら、作品に関するエピソードやその制作プロセスについて詳しくお聞きしました。書くこと/描くことについては、一見違う意識が働いているようにも思えますが、支持体の枠に関する話や、筆と線、身体の動きなど、お二人の言葉から、連関する部分が多くあることに気づかされます。文字の成り立ちから、ストリート文化や都市論、抽象表現主義と日本の前衛書などの美術史と自らの制作との関係、文字とリテラシーに関することなど、話題は多岐にわたりました。お二人が入念なリサーチを重ね、自身の内面と誠実に向き合いながら、日々作品制作に取り組まれていることが伝わってきました。

華雪さん(左)、大山エンリコイサムさん(右)

【2024年11月10日(日) 名和晃平×鈴木ヒラク】

第3回は、鹿の剥製などをガラスビーズで覆った「PixCell」シリーズのほか、3Dプリンター、プリズムシート、シリコーンオイルなどの様々な技術や素材を探究した作品を発表し続ける名和晃平さんと、「描く」と「書く」の間を主題に、「ドローイング」の可能性を追求しながら、ジャンルを横断して制作活動を展開する鈴木ヒラクさんにご登壇いただきました。

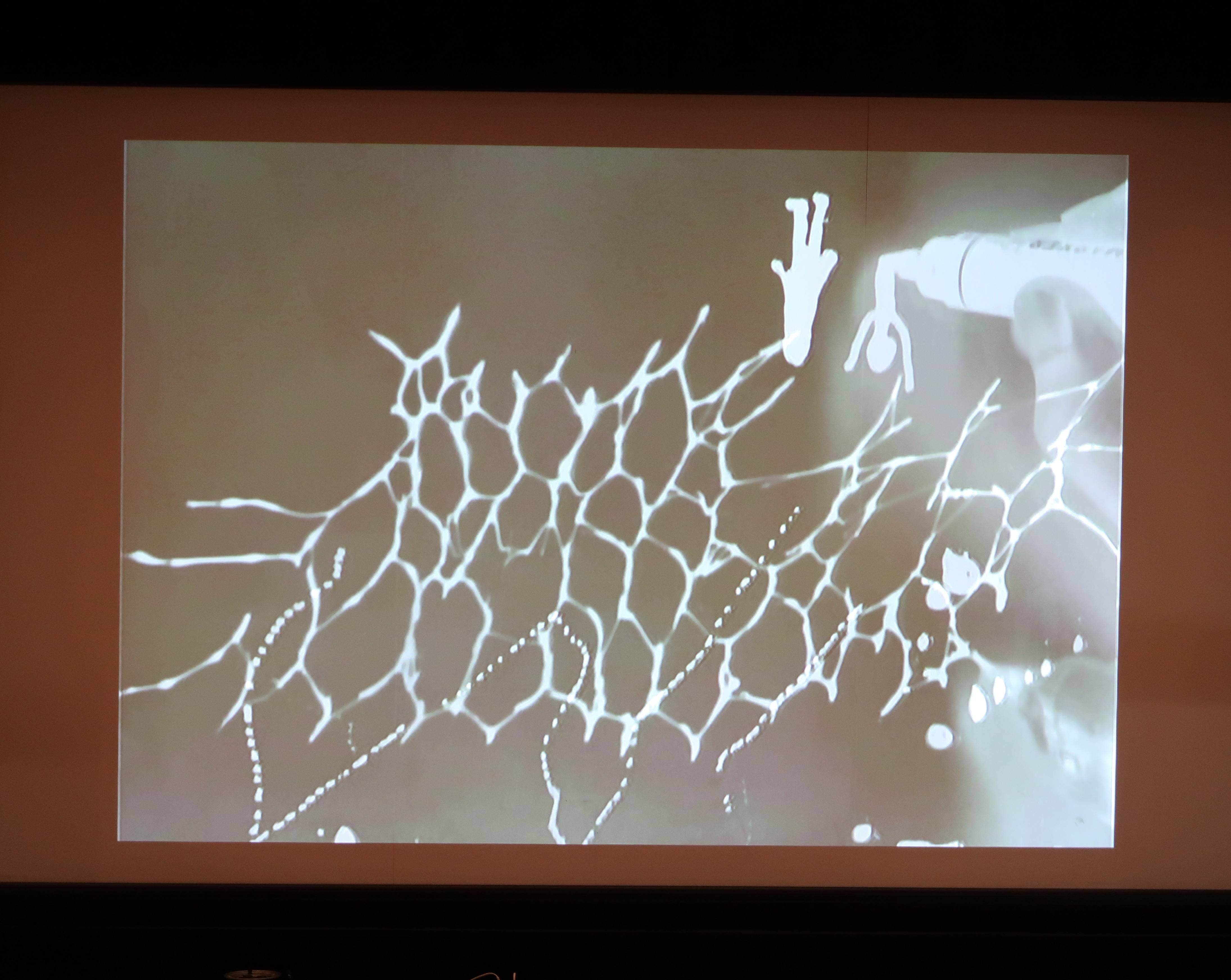

この回は、作家たちが言葉を交わすだけではなく、ドローイングをしながらの対話が見どころのひとつでした。お二人の手元を書画カメラでとらえ、それぞれがドローイングする様子は重なり合ってスクリーンに映し出されます。会話に合わせるように、スクリーン上では名和さんが描いた線にヒラクさんが点や線を重ねたり連ねたりと、次々と画面が展開されていきます。ヒラクさんが名和さんの言葉をそっと拾うように書き出して応答する場面もありました。

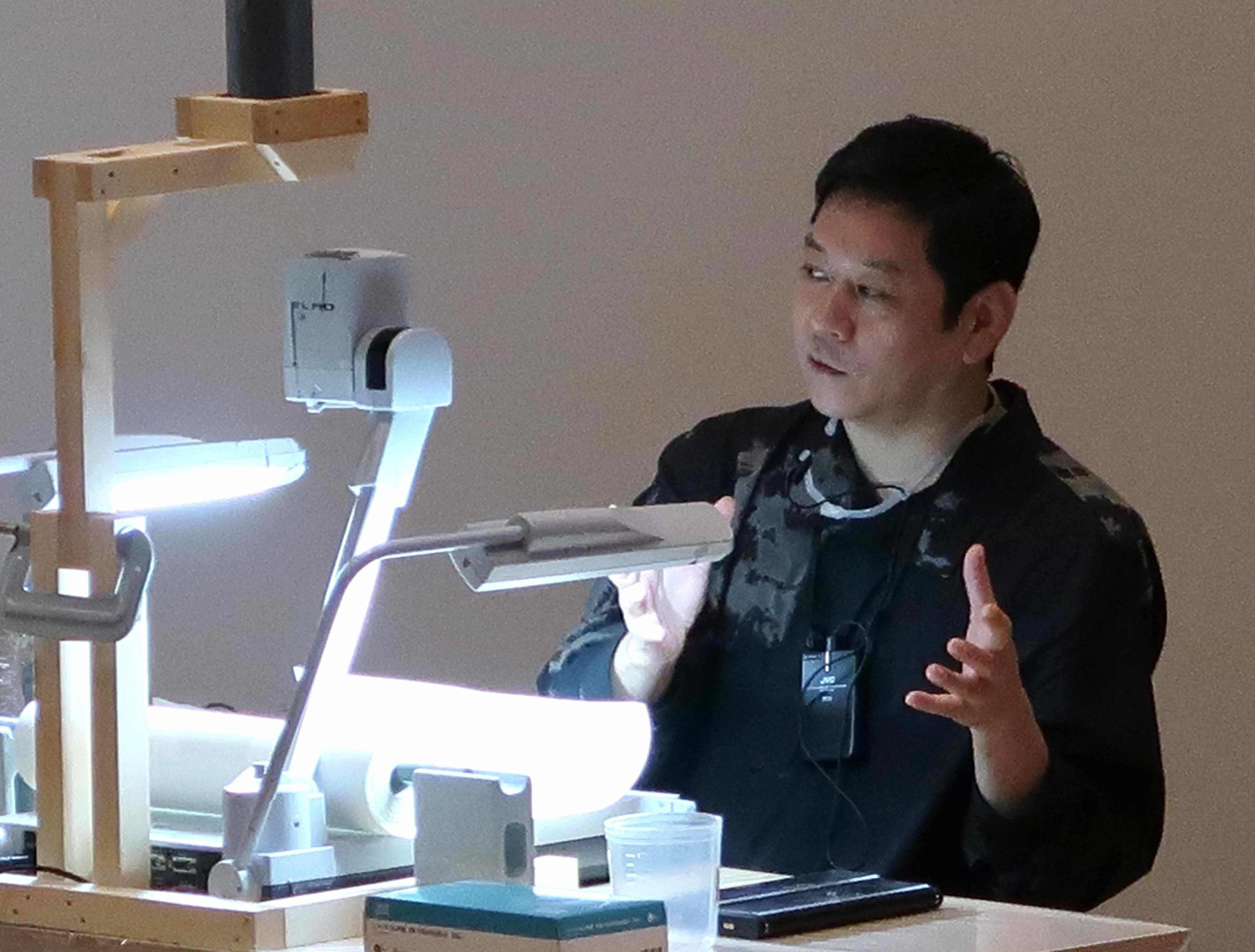

鈴木ヒラクさん

名和晃平さん

話題はドローイングから彫刻の概念、物質性・身体性について、過去に受けた影響や社会の出来事と作品が連動する部分があることなど、普段はなかなかお聞きすることができない内容がたくさんありました。

ドローイングに集中するあまり、会話が少なくなる場面もしばしばありましたが、参加者のアンケートでは「ドローイングしながらのトークイベントがとても面白かった。電話をしながら描いているみたい」「ドローイングの過程を見るのが面白かった」という感想がありました。墨汁やスプレー、石、グルーガンなどを使いながら、その場で作家たちの手元から偶然できていく形や過程を見ることができ、ライブ感たっぷりのセッションとなりました。

3回シリーズの本講座では、作品や制作に関することにとどまらず、私たちが抱える今日的な話題にも及びました。どのシリーズにも共通して、東日本大震災、コロナ禍についての話題が挙がったのが印象的でした。1時間半の対話の中で、作家自身の考えや発想の元となる社会の事象や問題点へも改めて目を向けることができたように思います。また、対話から生まれる作家たちの生の声を聴くことができ、彼らの作品や現代美術をより深く理解する機会になりました。(S.O)