アーティストの1日学校訪問(青山悟さん)レポート2

【3校目】2024年12月9日(月) 大田区立仲六郷小学校 小学6年生 35人

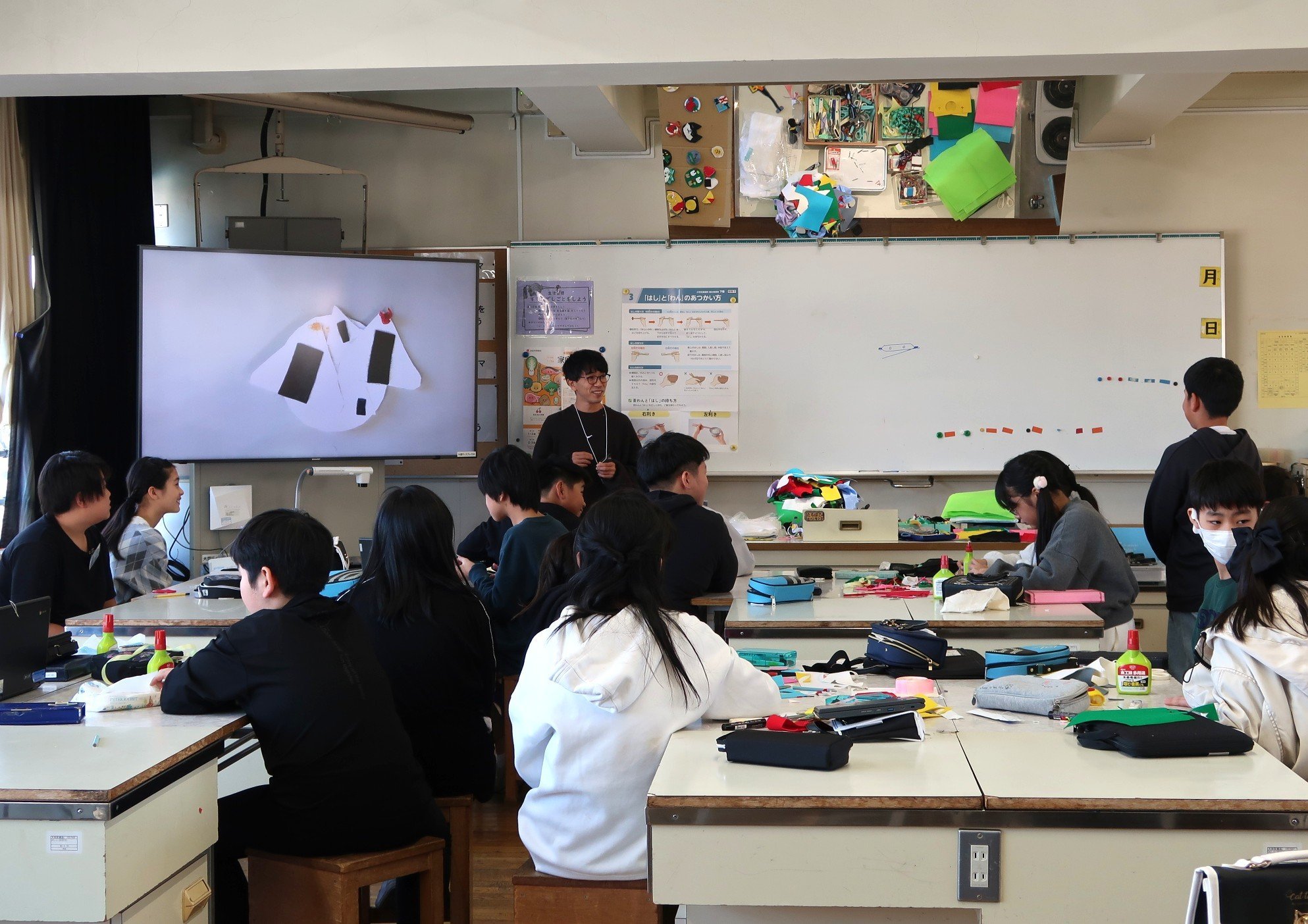

この学校では、単学級の6年生を対象に実施しました。授業テーマは「友達に贈るバッジを作る」。青山さんの作品鑑賞後に、学校生活をともに送ってきた友達へ贈るバッジを作りました。

制作に入る前に、簡単なアイスブレイク!

「皆は作品を作る時に誰に対して作るのか考えたことがある?アーティストは何のために、誰のために作品を作っていると思う?」という青山さんの問いかけに「生活費を稼ぐため」「エールを贈るため」「親のため」「友達のため」とそれぞれ考えて答えていきます。そして、今日は自分のためではなくて、くじ引きでペアになった相手のために作品を作ることが伝えられました。「まずはバッジを贈る相手をよく観察してごらん」と青山さん。隣同士で座るペアの子たちは少し照れながらも互いにじっと顔を見合っています。

「作品を作るために一番大切なのは、想像力、発想力、集中力。そして、自覚を持つこと。相手から少しでも何かを引き出そうとすることが大事」だと青山さんは話します。「今度はペアの子の好きな食べ物を聞いてみて!」と伝えられると、互いのことを知ろうと一生懸命に質問し合っていました。「エビ」「いちご」「おしゃぶり昆布」「ブラックサンダー」「チャーハン」次々に出てきます。

青山さんからは「相手のことを想像したり、好きなものを聞いてみたりして、それぞれがもらってうれしいものを作ること!」という説明がありました。

いよいよ、バッジづくりへ。互いの好きなものについて会話をしながら、制作に取り組んでいきます。「バッジはどのくらいの大きさがいい?」とペアの子の好みを聞いて作業を進める微笑ましい場面もありました。

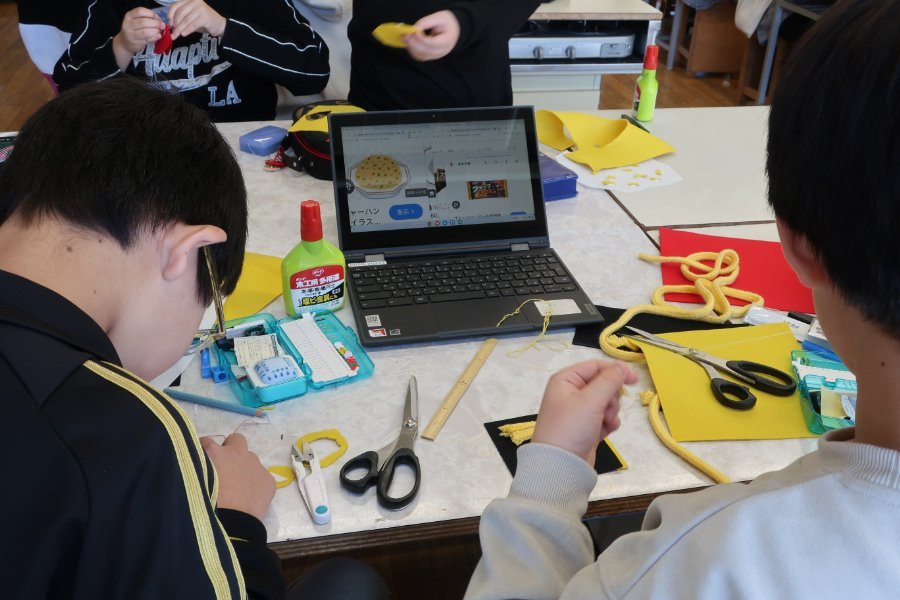

パソコンでお菓子の形を調べながら作業する様子

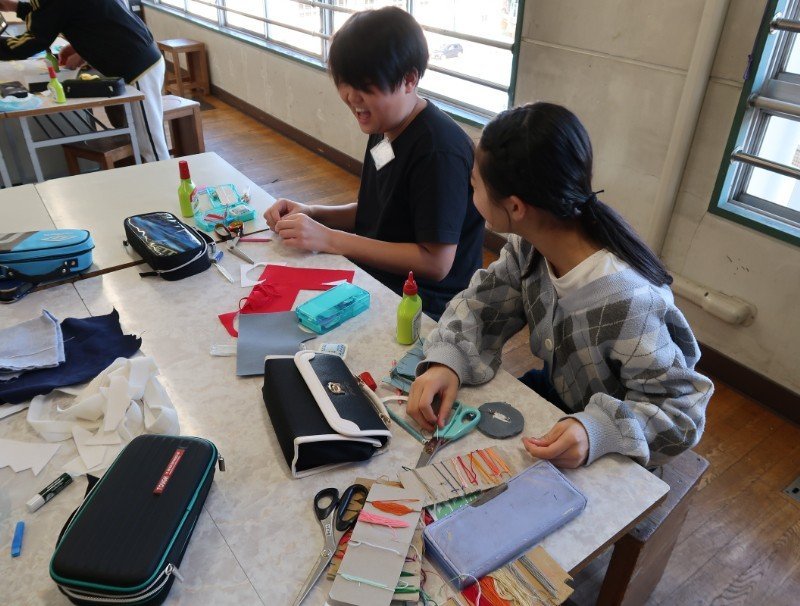

細かく切った布をボンドでつけている様子

「少しでもいいから縫うことにトライしてほしい」という青山さんの言葉を受けてか、刺繍を頑張っている子もいました。

剣の刃の部分を刺繍で表そうとしている様子

青山さんもいつの間にか、ハギレを選んで何かを作り始めています。

最後は完成したバッジをモニターに映して、それぞれどんなことを表現したかを発表しました。

自分へのバッジを作ってくれた子に対して、「頑張って作ってくれたなら何でもうれしい」とコメントをする子もいました。

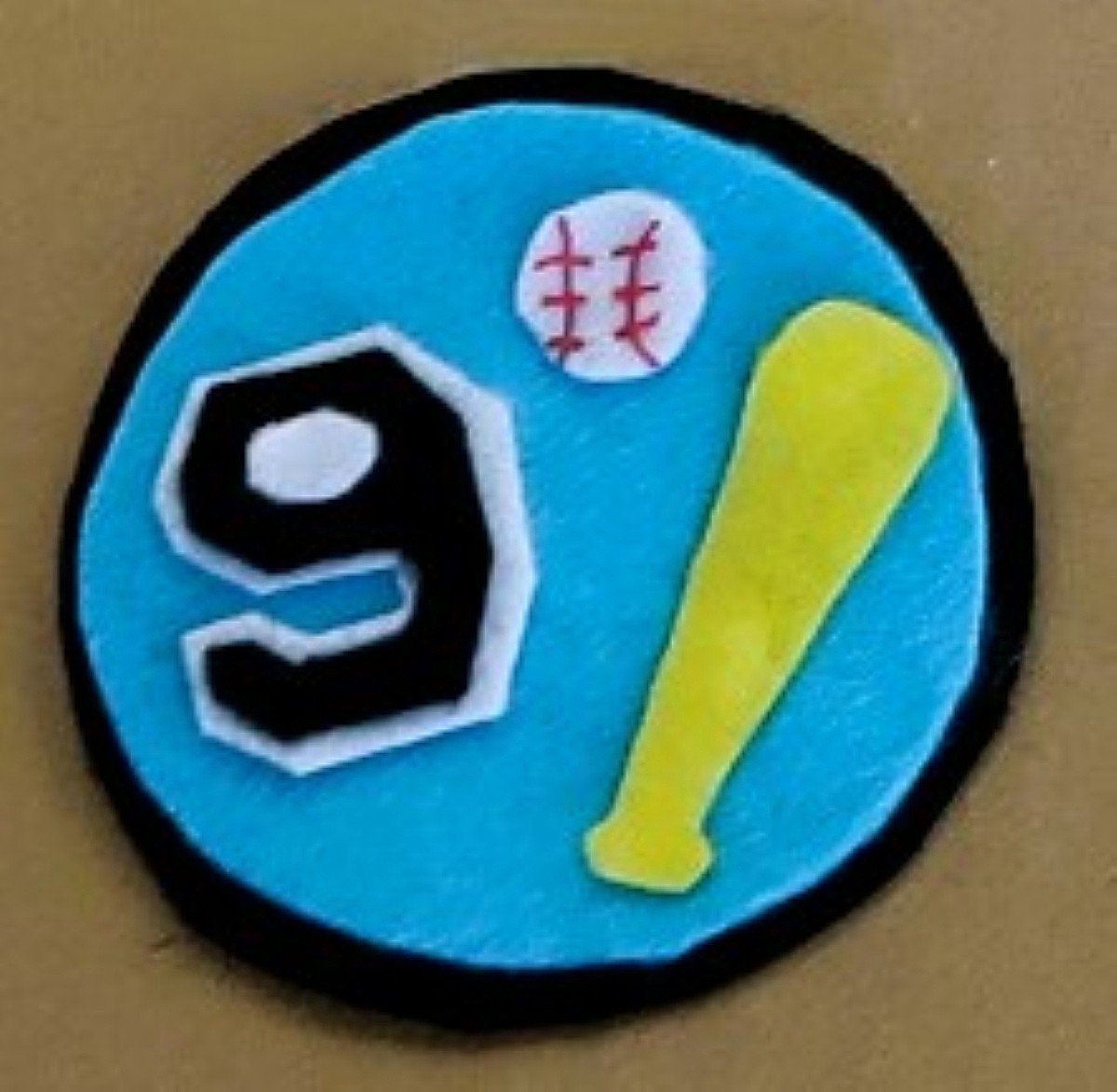

児童たちが心をこめて作ったバッジをご紹介します。

野球が趣味の子のためにバットとボール、その子の背番号が入ったバッジ

ペアの子の飼っているうさぎが表現されたバッジ

剣が好きな子のために剣とその子の名前が刺繍されたバッジ

出来上がったバッジが大集合!

写真右下の「FUTURE」のバッジは、青山さんが今年度卒業する仲六郷小の6年生に向けて作ったものです。アルファベットの一部が、灯った電球の形に表現されており、「皆の未来が明るくなりますように」という願いが込められているそうです。

くじ引きで偶然決まった組み合わせで作業をともにしましたが、和気あいあいと取り組んでいたことが印象的でした。

児童たちの感想をご紹介します。

「青山さんの作品は、社会に対するメッセージがこめられていて、現代美術に興味がわきました」

「自分でやった時の刺繍がとても難しかったので、青山さんがすごいなと感じました」

「ぼくは家庭科が得意ですが、図工は得意ではありません。そんなぼくに言葉で自信を持たせてくれて、本当に感謝しています」

青山さんとの出会いをきっかけに、現代美術に興味を持ったり、自信を持てるようになったりと、児童たちの視野が広がったことが窺えました。

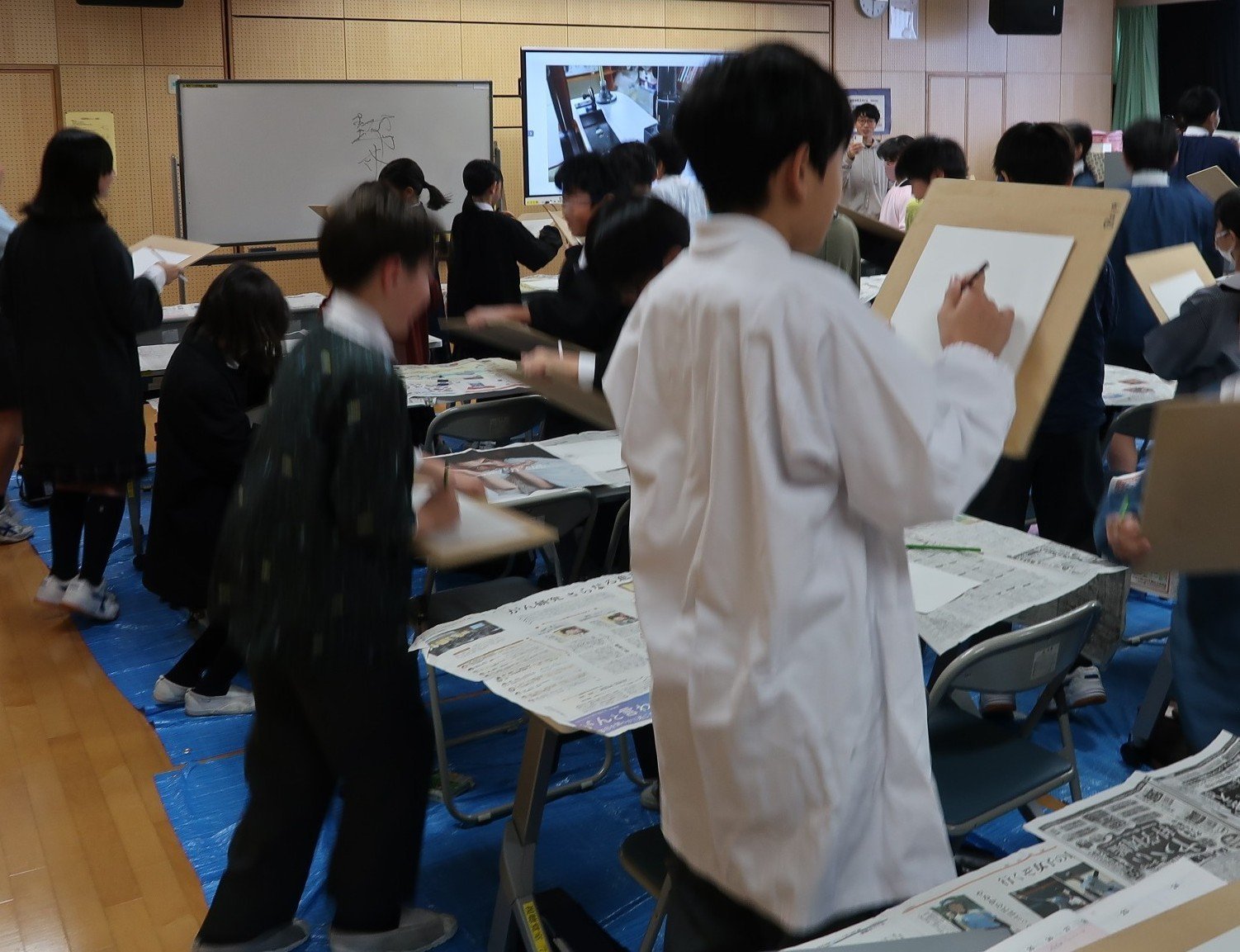

【4校目】2024年12月19日(木) 渋谷区立渋谷本町学園 小学5年生 113人

この小学校では、ペアになって身体を動かすワークを行うため、1〜2校時と3〜4校時で2クラスずつに分かれ、2教室分の広さがある視聴覚室で実施しました。

前半には青山さんの作品鑑賞、後半には他者の存在について考えるための3つのワークを行いました。

世界地図の作品鑑賞では、国境についての議論に。国境はあった方がよいと答えた子からは、「国ごとに法律が違うことや色々な考え方があるため統一すると困るのではないか」という意見が出ました。それに対し、国境はない方がよいと答えた子からは、「その方が平和になる」「領土を求めて戦争するのがなくなるから」とそれぞれの意見を理由までしっかりと答えていました。作品を通じて、世界で起こっていることや今の自分たちの生活に目を向けて、このように皆で議論してほしいことを青山さんは伝えました。

鑑賞後はペアで行う3つのワークへ。

1つ目の今年を表す文字を書くワークでは、たくさんの線が重なったものや何となく読めそうなものなど、様々な文字が出来上がりました。

「金」奇跡の一致!

「楽」と「旅」

勉強の「勉」と順番の「順」と「友」 3人で書いたもの

2つ目は、ジャンピングドローイング。青山さんが今までにジャンプして絵を描いたことがあるか尋ねると、すでに実践していた子が前半と後半の授業で、なんと一人ずついました!「途中で飽きたからジャンプして描いた」「目をつぶりながらジャンプしたら何か描けるかな?と思った」とのこと。

児童たちは与えられた1分間で、ジャンプしながら必死にペアの相手を描いています。その表情からは楽しんでいる様子が伝わってきました。

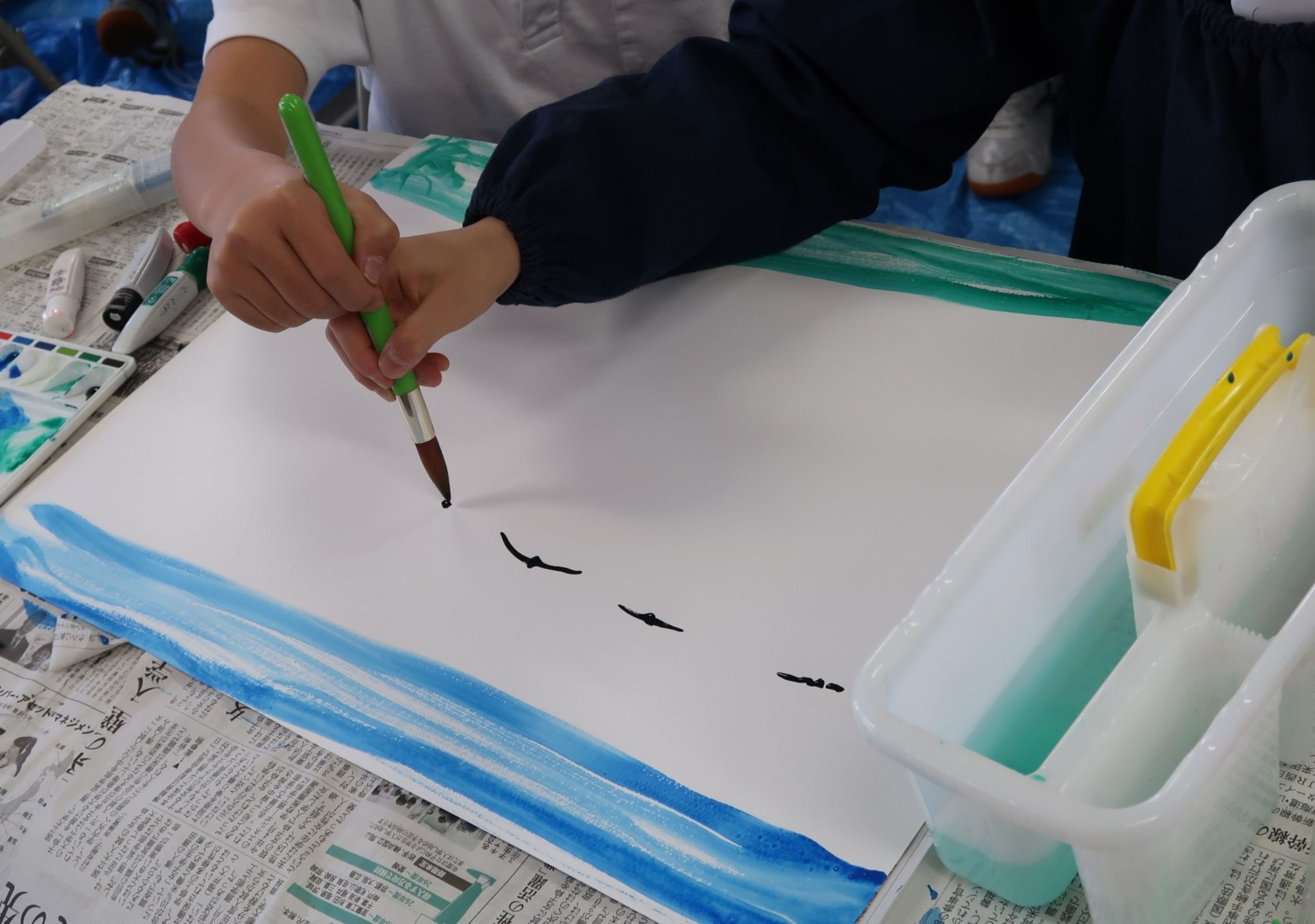

3つ目は、「平和」をテーマに2人で1本の筆で絵を描くワーク。

相手の力を感じながら、それぞれのペースで作品を完成させていきます。

出来上がった作品と作業風景をご紹介します。

児童曰く、「平和に見せかけた支配」だそうです。二人とも筆を力いっぱい引っ張り合って本気で抗いながら手を動かしていました。色や筆跡からもその様子が伝わってきます。

手と手を取り合っている人たちが描かれ、「国のつながり」を表現した作品。このペアは相手の呼吸に合わせながら筆をゆっくり動かして描いていました。

画用紙に筆のこすれる音が聞こえるくらい、画面いっぱいに筆を動かして描いた作品です。

授業の最後に、児童たちから青山さんへ質問タイム。ミシンで刺繍作品を作っている理由を尋ねられると、「ミシンを使って表現した現代美術はこれまでにあまりなく、ミシンをとおして社会構造などの別の意味を見出すことができるから」とのことでした。加えて、昔のミシンを使っているのは、昔のものの方が壊れにくく、分厚い布が縫いやすいことを教えてくれました。この他の質問にも、アーティストならではの視点で一つひとつ答えていただきました。(S.O)

----レポート3へつづきます