アーティストの1日学校訪問(青山悟さん)レポート1

当館の所蔵作家が都内の学校を訪問して授業を行う「アーティストの1日学校訪問」。令和6年(2024)度は、工業用ミシンを用いて風刺とユーモアを交えながら、労働やジェンダーなどの現代社会の様々な問題を刺繍作品で表現するアーティストの青山悟さんとともに、小学校4校、中学校1校、高等学校1校の計6校を訪問しました。

今回の出張授業のテーマは、「現代アートを通じて、他者の存在について考える」。「他者」について想像力を働かせ、マインドマップや刺繍作品を作ったり、自由な発想で表現するためのワークを行ったり、学校ごとに内容を変えて実施しました。さらに授業では青山さんが持参してくださった作品も鑑賞し、その制作方法や背景にある考えを知ることができました。

それでは、各校での授業の様子をレポートします。

【1校目】2024年11月18日(月) 青梅市立第六小学校 小学5・6年生 32人

最初の出張授業は5・6年生合同で行いました。青山さんからの「現代美術の作家で知っている人はいる?」という問いかけから授業は始まりました。児童たちからは作家の名前はなかなか挙がらず、「草間彌生」「岡本太郎」と青山さんが挙げた作家たちに何人かはうなずいています。「もしかすると、皆が出会う最初の作家かもしれないね。現代美術の一番いいところは生きている作家がいること」と話す青山さん。

現代美術の作家について少し考えた後は、青山さんの作品を実際に鑑賞しました。児童たちはミシンで作られたタバコの作品《N氏の吸い殻》と一万円札の作品《Just Piece of Fabric》を手渡され、全部刺繍でできていることが伝えられると、興味津々に観察していました。

《Just Piece of Fabric》

青山さんの刺繍作品は1940年代の工業用ミシンを用いて制作されています。足元のペダルを踏んでミシンを動かし、下地の布に絵を描くように刺繍を入れていくそうです。ミシンで制作している様子を映像でも見せていただきました。

一万円札の作品は作るのに100時間程かかっているそうです。青山さんがこの作品の値段はいくらだと思うか尋ねると、「1万円」「10万円」と答える児童たち。「都の最低賃金を基準に考えると、単純な労働なら100時間で大体10万円になる。この作品をとおして労働の価値、美術の価値、物事の価値について考えてほしい」と青山さん。

さらに、大きな世界地図の作品《Map of The World(Dedicated to unknown Embroiderers)》も鑑賞しました。電気を消した教室で世界地図にブラックライトを当てると、「国境が見える!」と声が上がります。ブラックライトの紫外線によって、蓄光糸で刺繍された国境の部分が浮き上がってくる作品です。

そこで「皆は国境があった方がいいと思う?」と青山さんが問いかけます。「国同士を国境で区別できた方がわかりやすい」「国境がないと戦争が起きるのではないか」と答える児童に対し、現在戦争が起きている国を例に挙げ、「でも国境があるから戦争が起きてしまうんじゃない?」と青山さんは問い直します。「作品を見て考えてほしい。色々な作品を見ることで自分と考えの違う人たちを知ることができる。美術館へ行くことで色々な価値観と出会えるんだよ」青山さんの一つひとつの言葉に児童たちは真剣に耳を傾けています。

今回の授業では、「自分とは違う環境で生活する人たちの思いを想像してほしい」という先生からの希望を受け、普段は会うことがない、遠くの人へのプレゼントを作ることになりました。「遠くの人と聞いて、どんな人を思い浮かべる?反対に、近くの人は誰?」と青山さんから尋ねられると、近くの人は、おじいちゃんやおばあちゃん、先生、隣にいる人。遠くの人は、大谷選手、メッシ、ニュースに出てくる人、バイデン大統領などと次々に声が上がります。

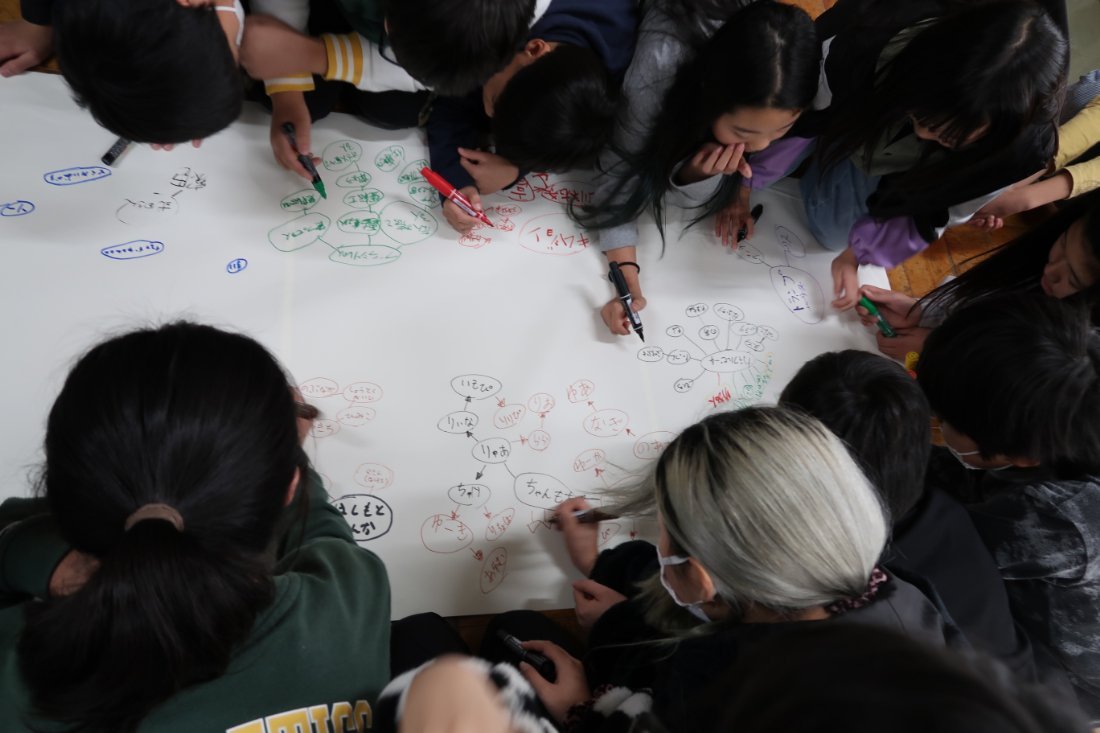

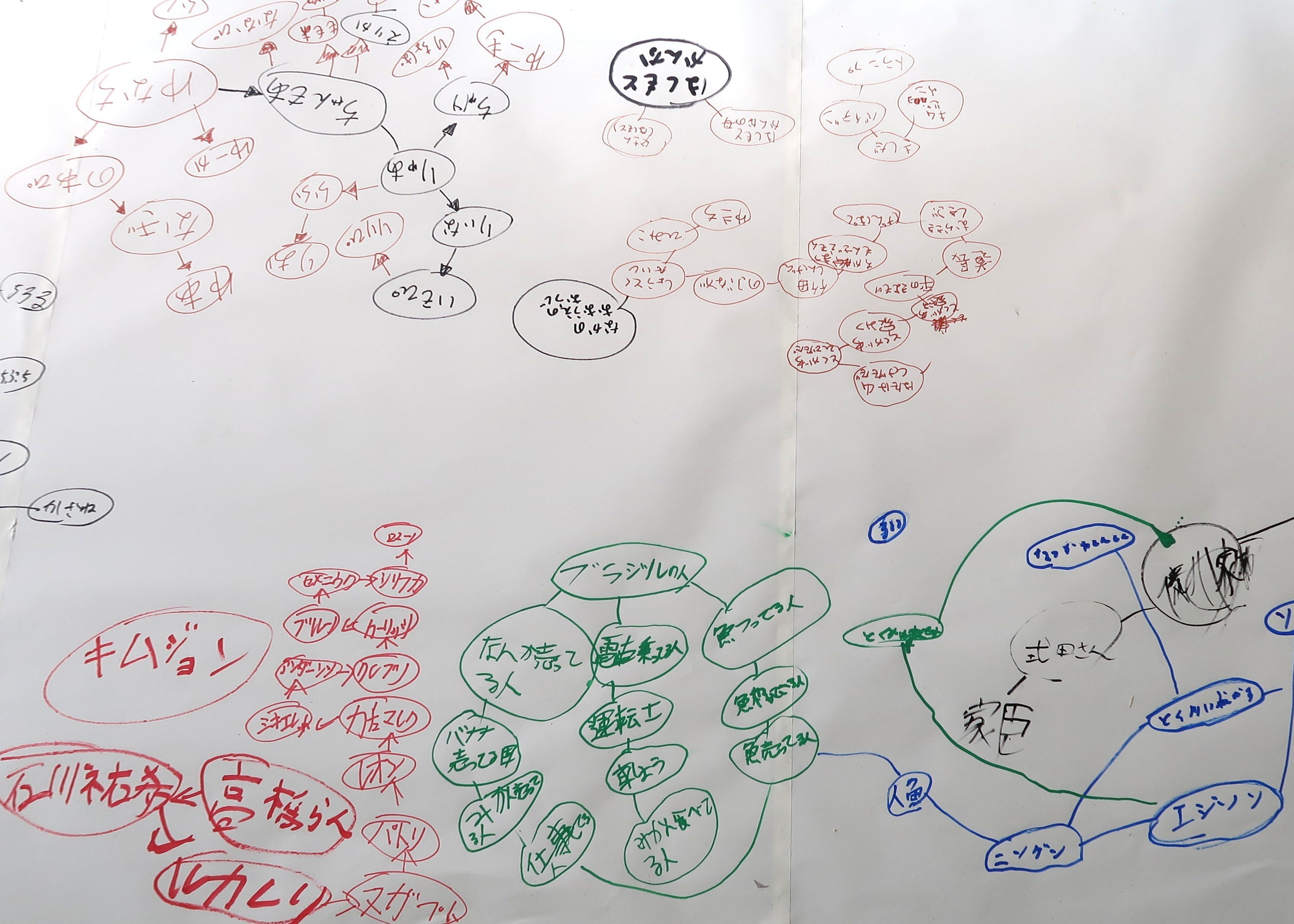

近くの人/遠くの人について考えたところで、今度はマインドマップづくりです。大きな模造紙のまわりを全員で囲んで座り、遠くの人を自由に書き出していきます。さらにその人から連想できる人を書き足して、どんどん線でつないでいきます。

途中で青山さんも一緒に参加!

ひととおり書き終わると、皆でマインドマップを鑑賞しました。世界の首脳や政治家、YouTuber、歴史上の人物や通貨に描かれている人、他国の人など、現代社会を象徴する人や同時代を生きる人がたくさん挙がりました。

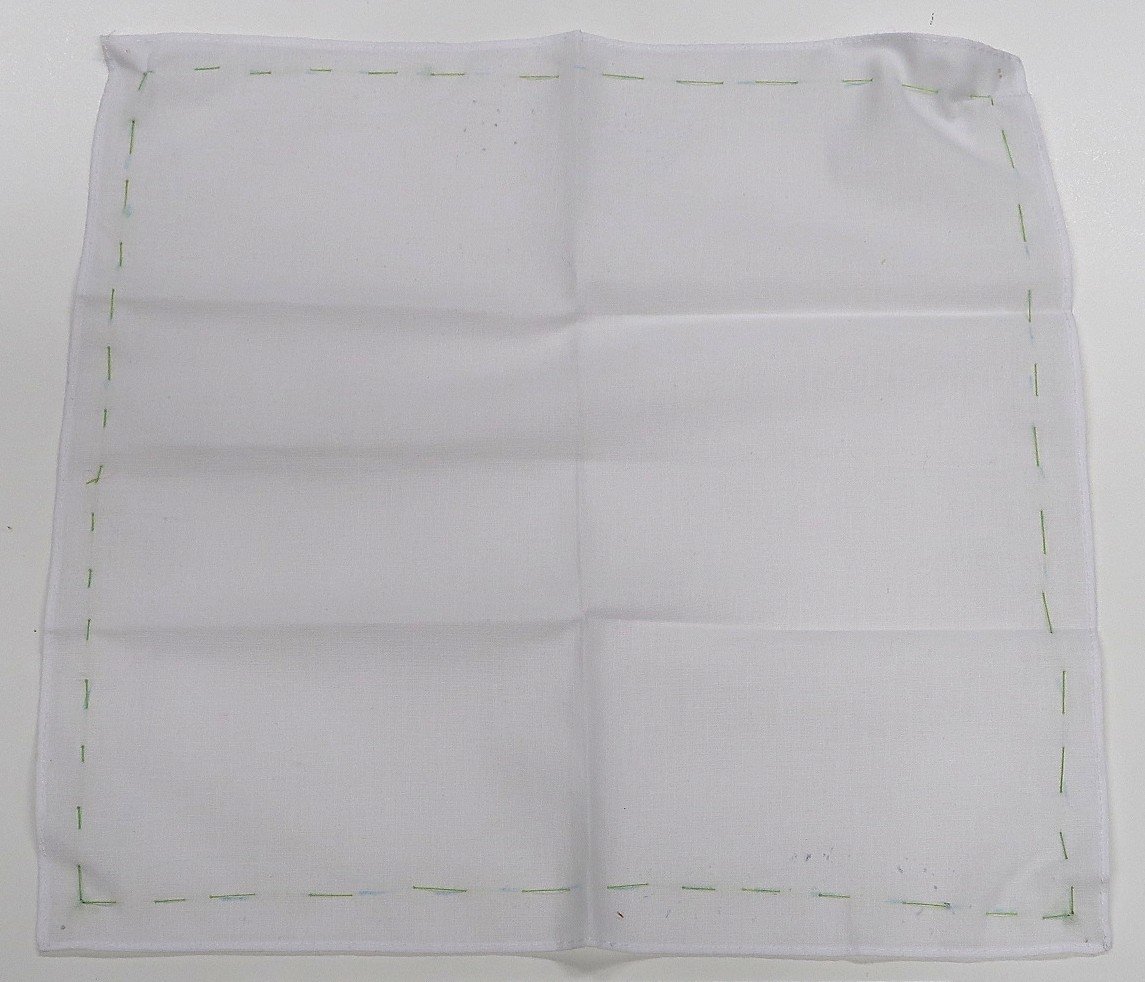

様々な遠くの人を皆で共有した後は「遠くの誰か」に向け、刺繍を施したり、布を貼りつけたりして、ハンカチのプレゼントを作ります。「アーティストにとって一番大事なことは何だと思う?」と問われると、「表現!」「やるぞって気持ち」と答える児童たち。「アーティストは“自覚”を持つことが大切。だから皆は『自分はアーティストだ!』と思って作ってね」と青山さん。

そして、いよいよハンカチづくりです。学校の先生がハンカチにつけるたくさんのハギレを用意してくださいました!

切り出した布をハンカチに貼りつけて何かの形を作る子もいれば、ひと針ひと針を糸で縫いつけていく子もいます。

ハンカチが完成し、最後は鑑賞会!誰に向けてどんなハンカチを作ったのかを発表しました。

大リーグの大谷翔平選手へ:日本を象徴する日の丸に他の柄も足して応援!

石破茂総理大臣へ:明るい日本にしてほしいという願いを込めて、日本列島が黄色の布でピカピカ照らされています。

青山悟さんへ:出来上がったハンカチを見せた時に青山さんにとても喜んでいただいたことがうれしかったそうです。青山さんの明るい雰囲気に合わせて緑色の糸でシンプルに表現したハンカチです。このハンカチは授業後に青山さんに贈られました。

マインドマップやハンカチづくりをとおして、児童たちは自分のいる場所から遠くにいる「誰か」に思いを馳せることができたのではないでしょうか。

【2校目】2024年11月28日(木) 大田区立糀谷中学校 中学3年生 126人

この中学校では、4クラスを1~2校時と3~4校時の2回に分けて、体育館で実施しました。青山さんの作品鑑賞後、自分と他者の境界線を意識した3つのペアワークに取り組みました。

作品鑑賞では、青山さんの一万円札の作品を見せながら、どのくらいの価値があると思うか尋ねると、「1万円」「10万円」と答える子もいれば、「100万円の価値があると思った。作るのにたくさん時間がかかっているから」と答える子もいました。青山さんは、作品をほしい人が多いとその価値が上がっていくこと、美術の価値は変化していくことを生徒たちへ伝えます。

今度は世界地図の作品を見せ、国境について尋ねるとさまざまな意見が出てきました。「国境がなければ自由に他の国に行ける」「でも見境なく戦争が起きてしまいそう」などと、作品をとおして、国境について思いを巡らせることができました。

「美術作品を難しいからといって嫌いにならないでほしい。難しくてわからないから楽しい。アートに正解や不正解はないから、恥ずかしがったり、上手くやろうと思ったりする気持ちは全部捨てて、自由な発想でやってほしい」と青山さん。

作品を鑑賞した後はペアで3つのワークを行います。

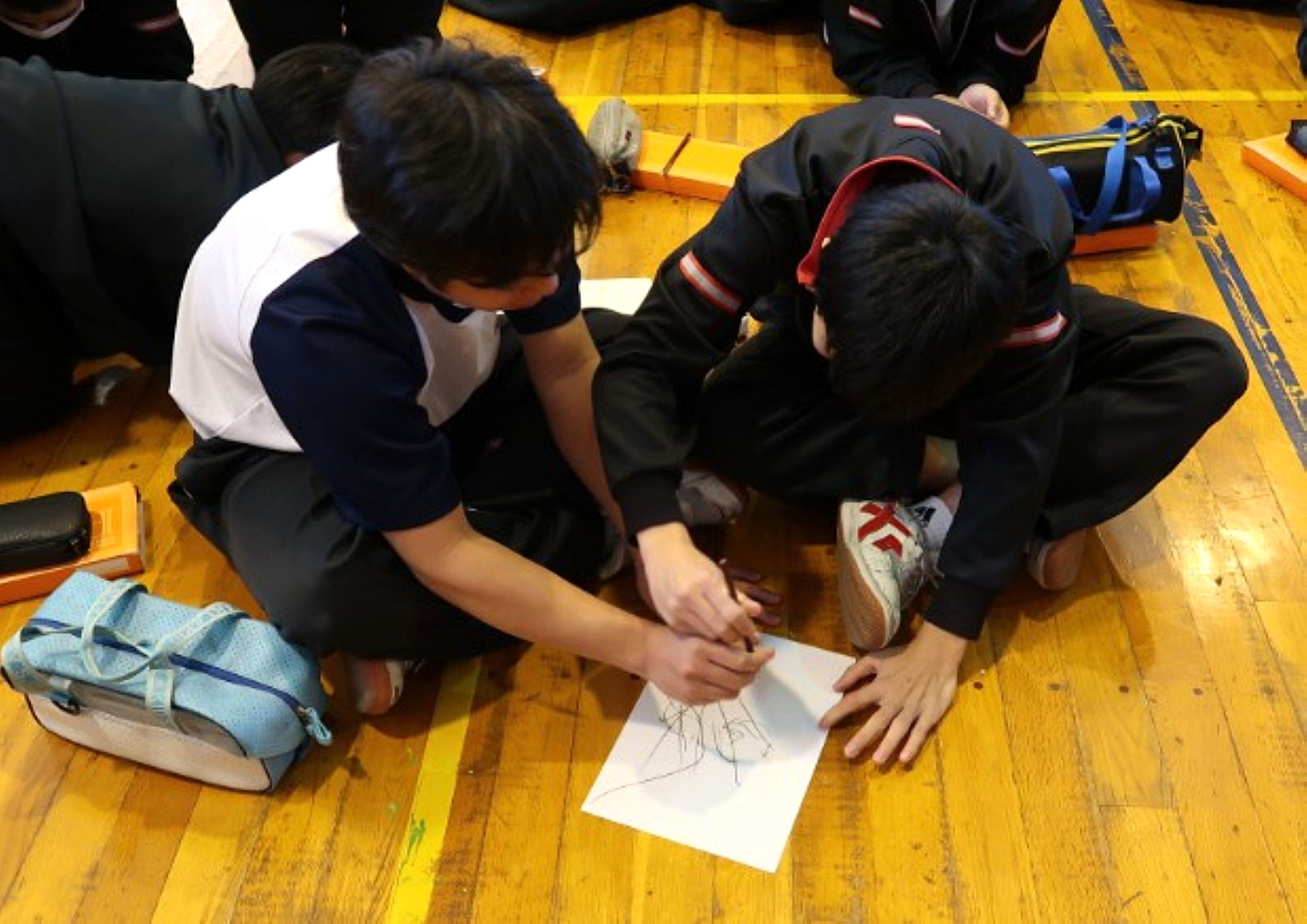

1つ目は、今年を表す文字をそれぞれ思い浮かべ、口に出さずに、2人で1本の鉛筆を持って力の均衡を感じながら書くワーク。相手に鉛筆を持っていかれそうになる子もいれば、互いに自分の書きたい方向に鉛筆を力いっぱい引っ張り合う子たちもいます。

2人で書いている様子

日常の「日」と成長の「成」

2つ目のワークは、ジャンピングドローイング。1分間でジャンプしながら、ペアになった相手の姿をドローイングします。青山さんの「よーい、スタート!」の掛け声で、生徒たちの飛び跳ねる足音が体育館中に響き渡ります。

制限時間が過ぎてドローイングが出来上がると、青山さんが「描いた線を見ると真剣に飛んでいることがわかるもの、体幹が強そうで線がブレていないもの、顔のパーツの表現が面白いもの。必ずしも上手いものができる訳ではないけど、やっている過程は面白いよね」といくつかにコメントしてくださいました。

3つ目は、「平和」をテーマに2人で1枚の絵を描くワーク。2人で1本の筆を持ち、四つ切サイズの画用紙に会話をせずに絵具で描いていきます。ただし、表情での合図や笑い声はOK!先程までにぎやかだった体育館は急に静まり返り、生徒たちの笑い声と息づかいだけが静かに響いています。

相手の様子を探りながら描くペア

相手の力に反発しながら描くペア

手を汚しながら激しいストロークで描いている3人組も!

最後に青山さんによる講評会をし、生徒たちが絵の中で表現したことや感想を発表しました。

「平和の中にある闇」

「ハート」(一番激しく筆を動かしていた3人組の作品)

「地球」

授業後に届いた生徒たちの感想をご紹介します。

「相手と自分の平和に対する思いの違いがあって、相手の心の中をのぞけたような感じでとても嬉しかったです」

「皆それぞれいろんな色、形、心情などを作品に表していたことが印象に残りました」

「僕は今まで絵をきれいに描けなくてあまり描くことが好きではなかったけれど、芸術には『正解はない』ということを知って、絵を描くことを楽しむことができました」

生徒たちの感想から青山さんの思いがしっかりと伝わっていたことがわかりました。

この日に実践した3つのワークは、生徒たちにとっては全てが初めての体験だったそうです。美術は自由な発想で表現して良いのだということに気づき、それぞれの個性を発揮してワークに取り組んでいた様子が印象に残りました。(S.O)

----レポート2へつづきます