色の奥深さと出会うワークショップ「地球がつくった色の世界」

学校の図工や美術の時間に絵具で絵を描いた経験のある方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。油絵や水彩画、アクリル画、日本画、テンペラ画など、絵画には様々な技法がありますが、いずれも共通するのは“色の粉”を使うこと。その色の粉を画面に定着させるために、何を糊として混ぜるかによって油絵具になったり、水彩絵具になったり、アクリル絵具になったりします。

では、“色の粉”はどこからくるのでしょうか。科学技術が発達した今日では、人工的に色の粉を作ることができるようになりましたが、昔の人は、この地球上にある石や土を絵具にして絵を描いていました。

今回は、岩絵具の他、自作の絵具や砂、泥絵具と樹脂膠を混ぜた描画材料などを使って独自の画面を構築している画家の須惠朋子さんを講師にお迎えし、地球が長い時間をかけて作り出した自然の色を知ると共に、地球上にある素朴で美しい色を体験するワークショップを実施しました。(実施日時 2月8日(土)10:30~15:30)

須惠朋子氏

ワークショップには、小学生と保護者のペアから大人まで、幅広い世代にわたる19名が参加しました。スタジオを会場に、半日にわたって時をともにする参加者同士、自己紹介をするところからスタート!

続いて須惠さんからご自身の作品の紹介と今日取り組む内容の説明です。

壁面に大きく投影した画像をもとにお話しいただいた後は、沖縄の離島、久高島をテーマにした作品の実物を間近で鑑賞。岩絵具ならではのザラっとした質感の画面をよく見ると、ところどころでキラリと光ります。「岩絵具は粒子が粗いと顔料の粒に光が反射してキラキラして見えます」と須惠さん。

現美作成の色の触察ツールを使って、ラピスラズリや緑青、辰砂といった鉱石の説明も。参加者の中には、鉱石が大好き!という方も多く、須惠さんからの鉱石に関するお話に深くうなずきながら聞いていらっしゃる方もいました。

お話を聞いた後は、コレクション展示室へと移動します。

今期のMOTコレクションでは、朝倉摂による日本画の作品が展示されています。「今回展示されている朝倉摂の作品は、顔料や焼いた箔などが使われています。何を使って絵が描かれているかに注目して見てください」との話を受けて、それぞれで作品を良く観察します。

MOTコレクション 1F/朝倉摂の作品が展示されている部屋

「この部分は銀箔を焼いたものを貼っていると思います」「この部分の盛り上がりは―」などと、画面を構築している素材についても語る須惠さん。

作品を斜め下から見上げると、場所によって粒子がキラキラとして見える部分もあります。また、何層にも絵具を重ねて塗っていますが、顔料の粒子の粗さの関係で、塗り重ねられた下の色が透けて見えてきたりと、絵肌に注目してみると新たな発見があります。

ひとしきり作品鑑賞をした後は、地下1Fにある水と石のプロムナードへ移動し、“現美の色集め”を行います。

一人2個まで気になる石を拾います。美術館の色は”拝借”するだけなので、ワークショップが終わったらまたこの場所に戻します。

スタジオに戻り、拾ってきた石を洗ったら昼休憩。

参加者が拾ってきた石

お昼ご飯を食べて英気を養ったら午後の部がスタート! 午後は“現美にある石からの色づくり”を行います。

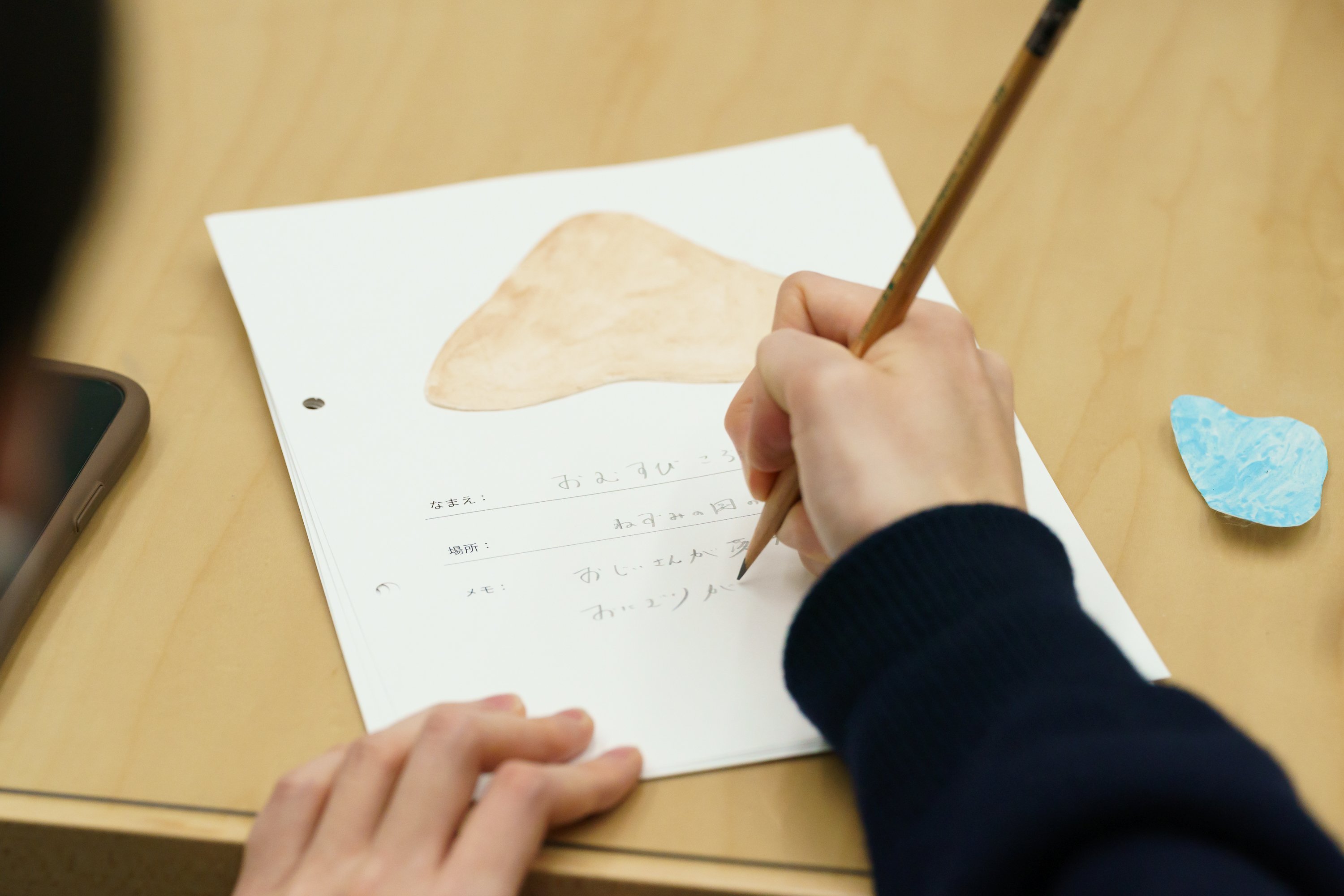

須惠さんより一連の作業の説明です。ダイアモンド砥石を使って石を削り、出てきた色に膠を混ぜて和紙に塗る*、という流れです。和紙は四角いまま使うのではなく、拾ってきた石の形にカットして、色を塗っていきます。

スタジオ内にゴリゴリと石をけずる音が響き渡ります。

石の形に紙をカット

薄い灰色の石も、水を加えて削り出してみると印象の異なる色に。それを白い紙に塗ると思いのほか深い灰色になります。その灰色は、水分が蒸発して乾くと、また違う色へと変化していきます。1つの石から取り出したシンプルな色ですが、筆づかいや色の重ね方を工夫することで独特の色面が出来上がっていました。

拾う石は一人2個までだったので、他の方が選んだ石を借りて試す場面も。

作業に集中!

ある程度紙の表面が乾いたら、スタジオと外廊下のガラス面に貼っていきます。今日は参加者全員で大きなガラス面を支持体にした巨大な色のコラージュを作っていきます。

窓ガラスに貼り、外の光を通して見ると、細かい粒子や筆致の軌跡、塗りの厚みまで感じられます。スタジオ側のガラスと、屋外に面したガラスの2か所を支持体にすることで、不思議な奥行きと浮遊感が生まれていました。

また、ちょうど屋外に広がるサンクン・ガーデンの空間では、坂本龍一展の展示作品、坂本龍一+中谷芙二子+高谷史郎《LIFE–WELL TOKYO》霧の彫刻 #47662 2024 が。定期的に立ち上ってくる霧を背景にすると、作品の見え方も変わってきます。

ひとしきり作業が進んだところで、一旦手を止めて須惠さんのお話です。

前方の素材机の上にあった布が取り払われると、アズライトやラピスラズリ、マラカイト、雲母、辰砂といった、色鮮やかな石が! 美術館の色を削り出した後は、地球がつくり出した色とりどりの石を試していきます。数に限りがあるので、融通しつつ順番に好きな石を使って削り出していきます。

雲母ははっきりと見て取れる色みはありませんが、ガラス越しに紙を貼ってみると、控えめにキラリとする様子がわかります。

ダイアモンド砥石に水を垂らして削り出す辰砂は、鮮やかで深みのある赤い色です。

アズライトの鉱石は青や緑の色が混じっているため、削る場所によって色味が変わります。

アズライトは削る場所によって色が変わります

原石の色、水を加えて削り出した色、紙に塗りたての色、乾いた色、ガラス面に貼って見える色とそれぞれの過程で感じる色味が違います。約2時間にわたる色づくりの時間はあっという間に過ぎていきました。

参加者全員で作り出した色のコラージュ作品を鑑賞!

撮影時間も設けましたが、写真では肉眼で見ている通りには映りません。参加者全員で作り出した今日のこの瞬間の色をじっくり観察して記憶にとどめます。

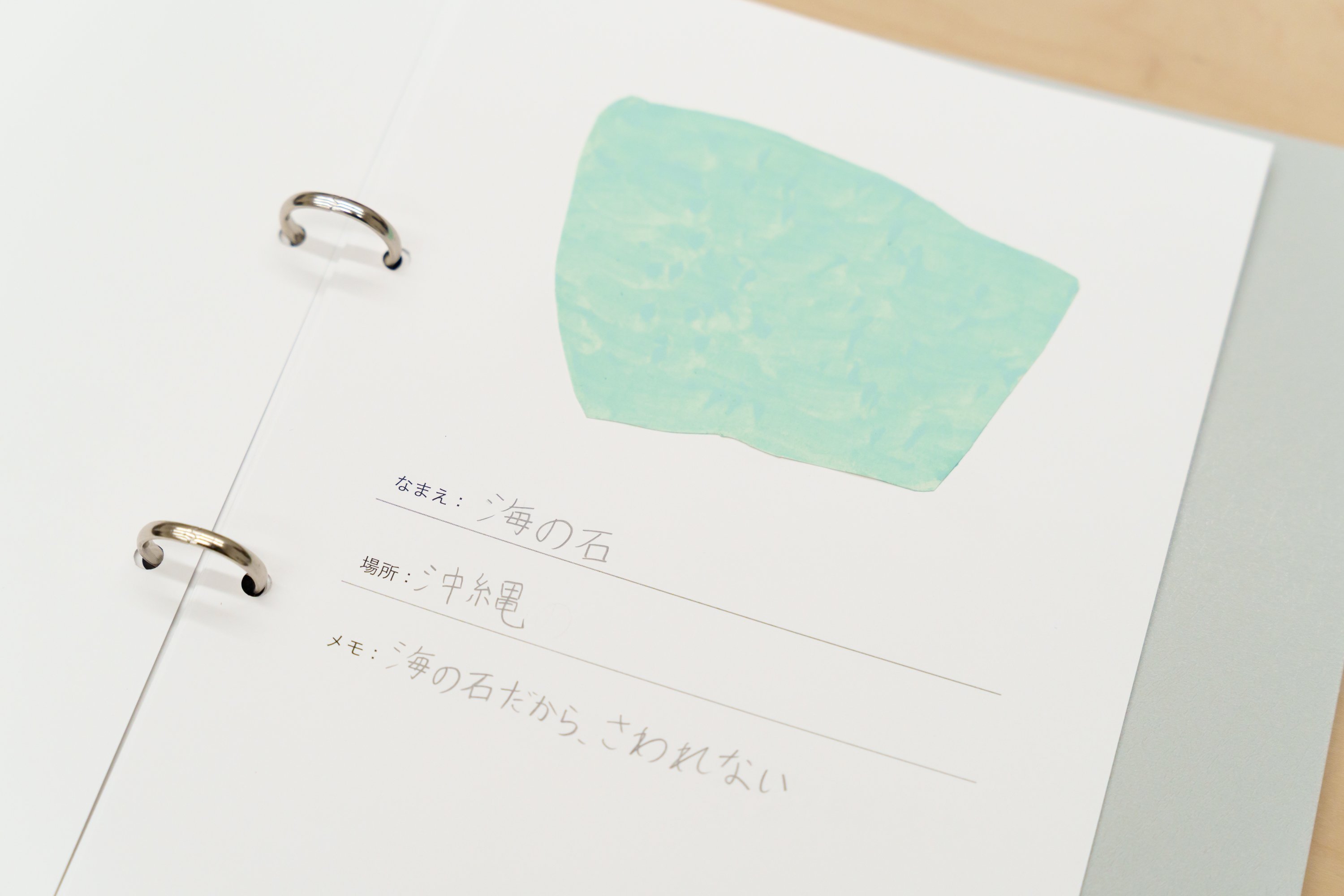

鑑賞と撮影タイムを終えたら、今度は収集メモタイム。

自身の色の紙をガラス面から剥がしたら、用意された台紙に貼り、色の名前、場所、メモなど、記録に残していきたい情報を自由に記していきます。

最後に何人かの収集メモをご紹介します。

“色の名前”は「まんじゅう石」、「おむすびころりん」、「君に夢中さ」、「水辺で踊る」、「デフォルメしたグランドキャニオン」、「旅館に置いてある焼き菓子」など、独創的なタイトルの数々が!クスリと笑えるものから、なるほど、そんな見方もあるか!と唸るものまで様々です。

”メモ”の部分は人それぞれ。携帯で調べた原石の情報を書く人もいれば、塗り出した色から想像したことを書く人も。

収集メモは、最後にオリジナルのファイルに閉じて、色の記録を持ち帰っていただきました。

参加者からは以下の感想が寄せられ、本ワークショップが新たな気づきを得るきっかけになっていることが分かりました。

「展示室での鑑賞では、材料や道具、技法といった視点で見ると、作品の印象が変わって面白い」

「身近な石が地球の成り立ちにも通じる美しさを秘めていることに気づいた」

「年齢も所属も異なる人たちと1つのワークショップを共にすることができて楽しかった」

半日にわたり、盛りだくさんの内容となった今回のワークショップ。美術館で拾った石に始まり、用意された色鮮やかな鉱石まで、いずれも地球によって育まれた自然の色たちです。

削り出した色を塗った紙をガラス越しに貼っての鑑賞は、まさに一期一会。天気や時間によって移り変わる光の調子や、美術館の建物を背景に常に形を変える霧の彫刻と共に見た色のコラージュ作品は、今日という日のその瞬間だからこそ出会えた色の世界です。

ワークショップのそれぞれの過程において、色の奥深さを感じていただけたのではないでしょうか。(A.T)

写真撮影:冨田了平

*女子美術大学名誉教授橋本弘安氏考案による方法