オンラインでも美術館! 病院訪問学級との連携授業

当館では、2018年度から病院内教育を実施しているいくつかの学校と連携した授業を実施しています。

今回ご紹介するのは、昨年に引き続き、東京都立墨東特別支援学校 病弱教育部門つばさ病院訪問学級の皆さんを対象とした授業の様子です。

今年度の授業内容を考える先生との事前打ち合わせの場で「広い場所がない、刃物が使えないなどの制約があって、普段の授業ではなかなか立体作品の制作を行う機会がない」とのお話を伺い、当館公園口にそびえたつアンソニー・カロの彫刻作品《発見の塔》をテーマとした授業を実施することにしました。

授業実施日2024年11月7日(木)に参加してくれたのは、小学4年生から高校1年生までの7名。病院内のベッドから参加する子もいれば、自宅から参加してくれる子もいました。オンラインのいいところは、どんな場所からでも参加できるということ。

開始時間が近づくと、続々と入室。プライバシーの観点から、顔出しはせず、子どもたちは呼ばれたいニックネームで参加します。うさぎさん、しおさん、ねぎまさん、ししとうさんなど、可愛いらしいものから、なんだか美味しそうなニックネームまで!

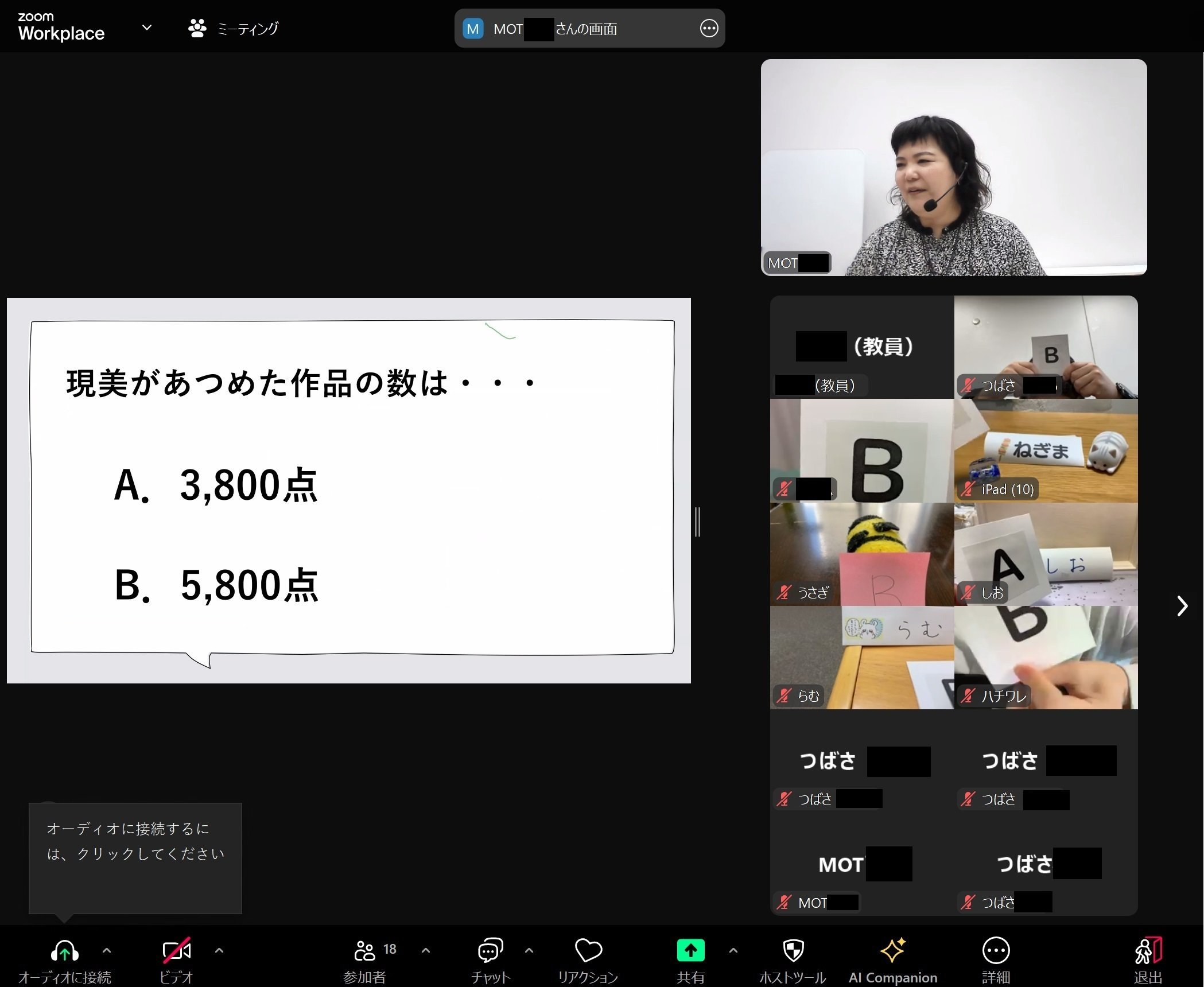

自己紹介が終わったら、クイズを交えた東京都現代美術館のご案内です。美術館スタッフが一方的に進行していくのではなく、参加してくれた皆さんとのコミュニケーションをもとに展開していきました。声を出しての参加が難しい場合は、手元に用意されたA/Bのカードを出して回答したり、近くにいる教員やお家の方が代理で紙に書いたものを画面に映して伝えてくれます。

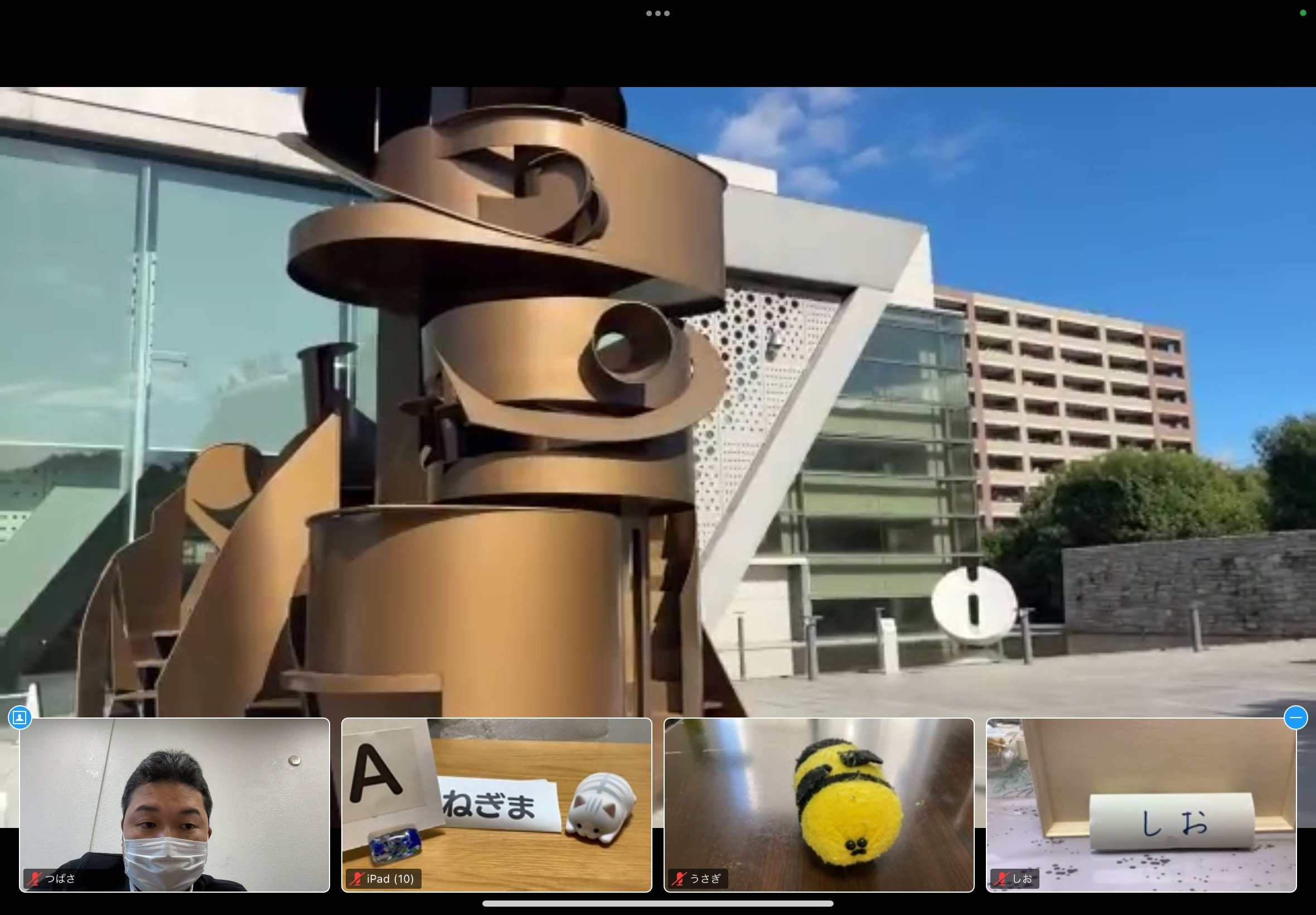

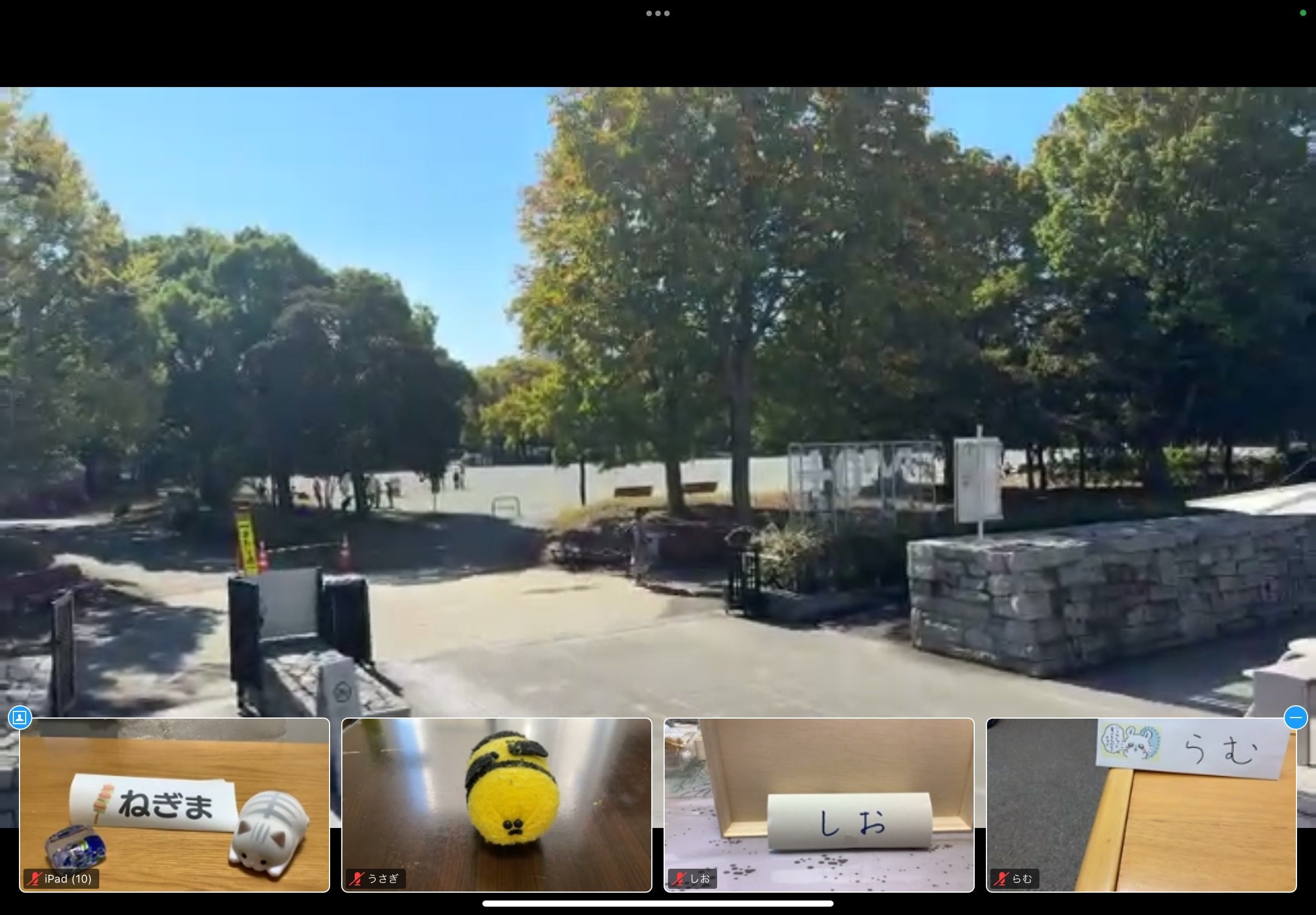

美術館にやってきた気分を少しでも味わえるよう、美術館の入り口から続く長いエントランスを起点に、展示室やミュージアムショップ、レストランからエントランスの突き当りに位置しているコレクション展までを写真を通してご紹介。「展示室の後は、屋外にあるコレクション作品を見に行きます」という言葉とともに、アンソニー・カロの《発見の塔》の前にいるスタッフのカメラに切り替わります。

今回、オンラインでも作品をじっくり鑑賞してほしい!という思いから、事前に美術館スタッフで何度もリハーサルを行いました。画面が揺れて気持ち悪くなったりしないかな? なるべく画面が揺れないようにするためにはどんなカメラワークがいいかな? 作品内部からの配信はネットの電波がちゃんと届くかな? など、様々な想定をした上で当日を迎えました。

最初にゆっくり遠くから作品の全体を見るところからスタート。中に入っていけそうな場所があったり、いくつもの階段があったり、太陽に照らされて複雑な影が広がっていることなどがわかります。ぐるりと作品を一周したところで、参加者の皆さんの意見を募ります。

「この作品は、中に入ったり、上ったりすることができます。どこを進んでいくかは、皆さんに決めてもらいたいと思います。階段を上がってみたい人はAのカードを、地上部分の中に入っていきたい人はBのカードを出してください」との話を受けて、それぞれ希望の札を出します。

「階段を希望した人が多かったので、上ります。地上部分の内部も見てほしいので、後で行きましょう」「目の前には2つの階段があります。左の階段が良い人はAを、右の階段が良い人はBを!」

児童・生徒の皆さんのからの希望を聞きながら、作品を巡っていきます。

「画面を通してこんなものがあったよ、とか、想像したことがあったら教えてね。伝えることが難しければ、自分の頭の中で考えるだけでもいいですよ」と美術館スタッフ。

カメラを持つスタッフは「座れそうな場所があります」「面白い形があります」「穴が開いていてのぞくことができそうです」などと、作品から気づいたこと声に出して伝えていきます。さらに、素材感や様々なかたちの板を組み合わせてできている作品であることも紹介。病院訪問教育学級の先生方も参加していただきつつ、鑑賞を進めていきました。

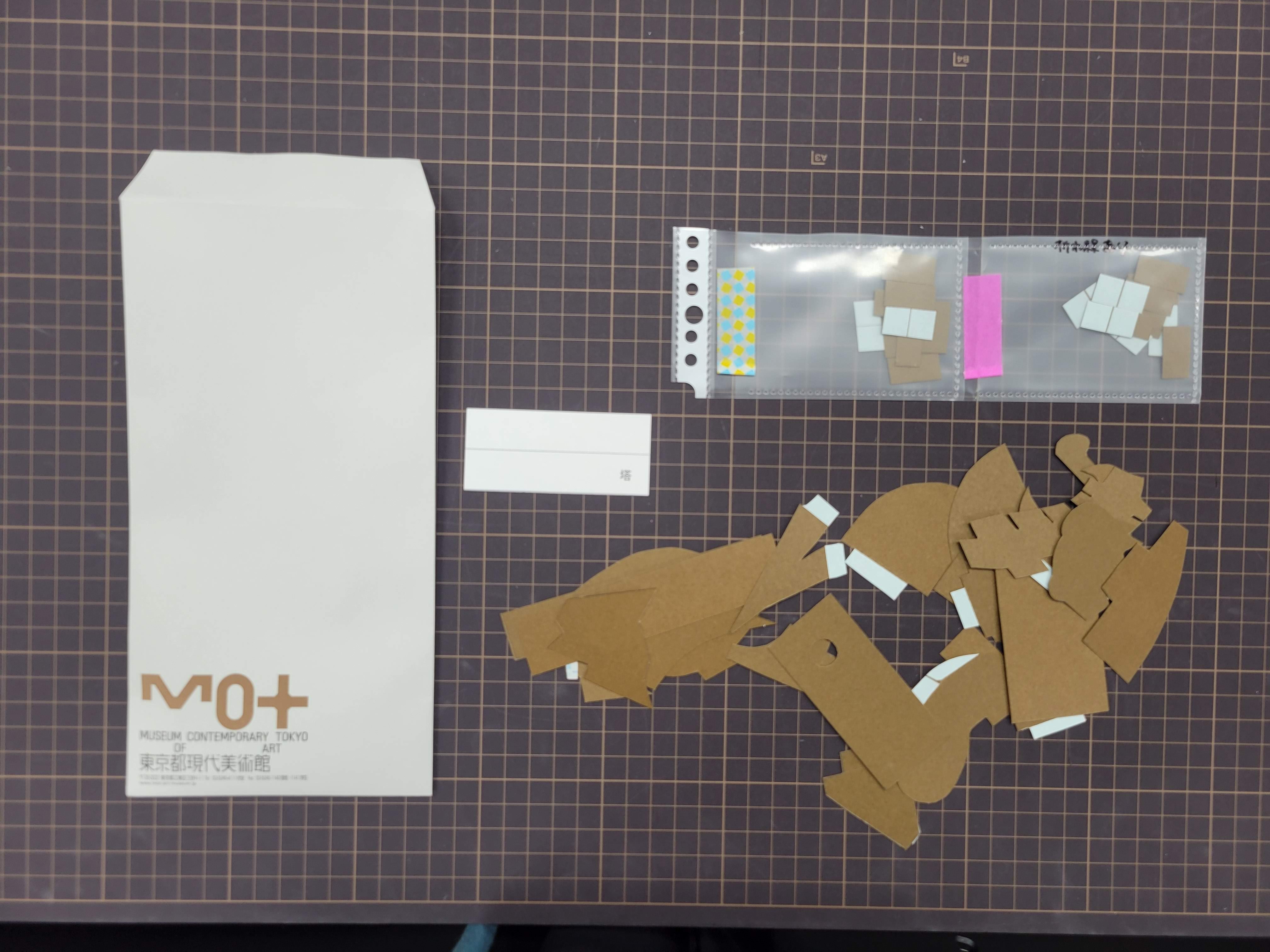

15分ほどの作品鑑賞の後は、アンソニー・カロの《発見の塔》から展開した作品作りを行います。《発見の塔》から着想を得た紙素材のパーツを組み合わせ、オリジナルの塔作りに取り組むというもの。

創作活動で使う素材はあらかじめ美術館側でご用意し、病院や一時退院中で自宅にいる児童・生徒の一人ひとりの手元に届くように箱につめて、事前にお渡ししていました。

作り方についての説明を聞いたら、制作開始。

オンライン上の画面には、制作の参考として、《発見の塔》の写真をスライドショーで映し出します。約30分の静かな制作タイムを経て、いざ発表!

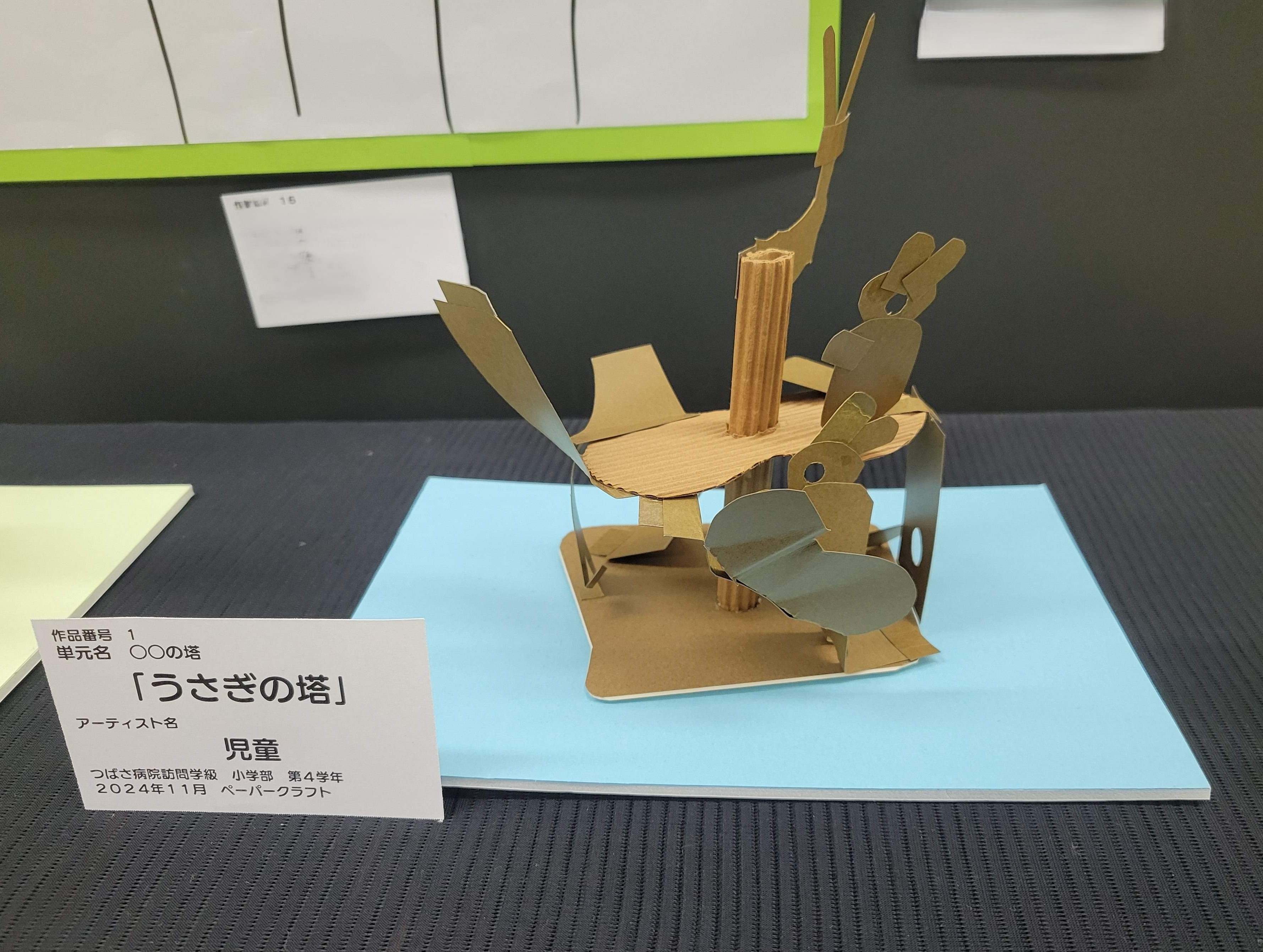

児童・生徒の皆さんには、作品を画面に映しながら、作品の特徴をタイトルとともに発表してもらいました。工夫したところやこだわりポイントは、画面越しに指差しで伝えてくれます。限られた制作時間ではありましたが、オリジナリティにあふれた数々の塔が完成!

完成した作品は、後日、墨東祭で展示されました。

うさぎが住んでいるという《うさぎの塔》は、パーツを組み合わせてうさぎに変身! 角度を変えて見てみると、いろんな場所にうさぎの姿が。

《不安定な塔》は、美しいカーブが印象的な作品です。パーツを波打たせたり、カーブを付けたパーツ同士を組み合わせたりと、紙の陰影が美しく出ています。《遊びの塔》は、なんと支柱部分に埋められたパーツが動く、という遊び心たっぷりの作品。

先生方からお聞きした後日談では、楽しそうに作品を作りながら「美術館の塔がかっこよかったね」と話してくれる姿があったり、墨東祭での展示のために作品を提出する際には、作品に愛着がわいて手放したくない、という子もいたとのこと。

直接的なコミュニケーションが取れず、相手の様子を察することがむずかしい中での授業ではありましたが、先生のお話からは、今回の授業を楽しんでいただけた様子が伝わってくるものでした。今後もオンラインでの授業の可能性を模索していきたいと思います。(A.T)