2018年12月28日(金)

みんなでつくろう!てんらんかい

スクールプログラム

毎年11月頃になると小学校では、

図工の成果を発表する校内展覧会が方々で開催されます。

一般に、校内展覧会は体育館をメイン会場とし、

こどもたちの作品を各学年で区分けしてひとつのテーマでまとめ

展示されることが多く、展示作業もほとんどが教員の手によって行われます。

しかし、この展覧会を作るという行為そのものを授業の一環で扱い、

こどもたちが企画・展示・運営するという授業にチャレンジしたいと

依頼を受けた学校があります。

江戸川区立下小岩第二小学校です。対象は6年生39名。

(実施期間:2018年10月22日~11月26日 展覧会11月29日~12月1日)

授業初日に学芸員が展覧会の種類や展示テーマの立て方など

実際の美術館での展覧会の作り方の概要をレクチャーしました。

次に、全校生徒の作品をくじ引きで各班に割り当てました。

この偶然手元に来た作品を見ながら展示の構想を各班で練っていきます。

実は、この学校では昨年卒業した6年生も同様に自分たちで展覧会を作る授業を

やっており、その時の展示の様子(展覧会の年ではないので、

色々な空き教室を使って展示しました)を去年5年生だった彼らは見ています。

そのためか、どの班もテーマやストーリーなどがどんどん思い浮かぶようでした。

初回に出てきたテーマは、「電車の旅」や「ウサギの恋物語」、

「天国と地獄」そして「感情」など。

次の授業でも、引き続きテーマを掘り下げストーリーや

展示の構成、作品の配置順などの話し合いを続けていきました。

また、6年生が担当する体育館展示の展覧会タイトルも

『下二100点満展』(100の00の中には目玉が描かれる)に決定しました。

見る人も楽しめ、みんなで100点満点の内容を目指す意気込みを感じます。

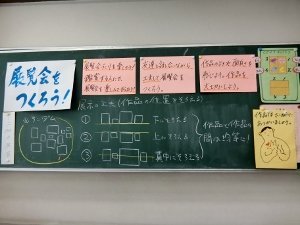

さて、本格的な展示作業に入る前に、再び学芸員が作品の配置の仕方、

特に絵画作品の並べ方をレクチャー。

下揃え、上揃え、センター揃えなどを意識するときれいに見えるなど

アドバイスしました。

これまでの作業は図工室で行っていたのですが、ここからは実際に作品を展示する

体育館に場所を移し、班ごとに空間を把握し、展示で使用する演示具

(体育館にある跳び箱や平均台などの道具類も活用)なども確認しながら

再び展示ストーリーや構成を検討していきました。

展示作業も本格的にスタート。

作品の飾り方もこちらが伝えた展示の工夫などを意識しながら配置していました。

また、体育館にある備品、例えば、平均台や跳び箱も上手く活用して展示台として

利用していました。

板段ボールも大量に用意されており、それらもフル活用していました。

床には来場者を誘導する導線として線路の模様をかいたり、

キャラクターや手形を作ってはったりといろいろな工夫が見られました。

また、参加体験型のアイテムとして、占いやおみくじ、

顔出し看板で写真が撮れるコーナーも用意するなど

来場者を楽しませる工夫も随所に盛り込まれています。

なにより、グループでの話し合い、意見を出し合って協力しながら

活動している様子は、まさにアクティブラーニング。

展覧会当日までにコーナー解説や展示を補足するアイテムも必要。

準備はまだまだ続きます。

さて、待望の展覧会当日、実に多くの来場者でにぎわっていました。

6年生によるギャラリートーク(展示案内)が始まると、

さらに人が集まり展示ブースごとにトークが展開されました。

展示コンセプトを語るグループもあれば、体験型のアイテム

(顔出し看板や占い、おみくじコーナーなど)に誘導する児童、

質問にも丁寧に答えている児童などあちらこちらで積極的に

案内している姿が見受けられました。

来場者も実に楽しそうに展示をめぐっていたのが印象的でした。

学校長からは「長年教員をやってきてこんなに楽しい展覧会は初めて」

というコメントをいただきました。

展覧会終了後のこどもたちからは、

「お客さんをどう楽しませるかを考えるのが難しかった」

「感動したといってくれる人もいて飛び回りたいほど嬉しかった」

「質問してくれるお客さんもいて、真剣に展覧会を見てくれているんだと思った」

などの感想があり、自分たちで作った展覧会への手ごたえを様々に感じとったようです。

また、来場した保護者や学校教員からは、

「他校と違い展示に一体感があった」

「6年生が企画・設計・運営をしたことに驚いた」

「学年を混ぜた展示方法が良い」

「大人が不必要に介入しておらずこどもたちの作品だと感じた」

「色んな世界が見られて楽しかった」

などの感想があり、こどもたちが作り上げた展覧会への評価は非常に高いものとなりました。

今回の展覧会を作るという授業は、最高学年である6年生が、

自分達の作品を含めた全児童の作品を扱い、テーマや構成を考え、展示作業、

当日の展示案内(ギャラリートーク)までを行ったとても大変な授業でした。

こうした校内展は、あまり類をみません。

もちろん学校内での管理職や他教員の理解や協力も不可欠です。

こどもたちでもここまでできるという例を示すことができ、

図工という授業の可能性をさらに広げることができたのではないでしょうか。(G)